Bien manger : la qualité des aliments ne fait pas tout

© istock

Il n’est certainement pas facile de sortir des sentiers battus et de défricher de nouvelles voies en matière de nutrition et de santé. C’est pourtant le défi que se sont lancé Anne Dufour et Carole Garnier en prenant le relais de grands chefs cuisiniers scandinaves pour nous faire partager leur passion. La difficulté d’une telle entreprise tient à plusieurs éléments : manger n’est pas qu’un acte banal, pluri-quotidien et naturel et l’alimentation ne se réduit pas au simple apport énergétique nécessaire à la survie. La symbolique alimentaire touche tous les domaines constituant la trame de notre humanité et s’intègre ainsi au plus profond de la structuration de nos sociétés et de notre identité. Aujourd’hui, notre société doute d’elle-même. Prise en étau entre l’aspiration profonde au bonheur et à l’épanouissement personnel et collectif d’un côté, et une réalité quotidienne de plus en plus difficile à assumer de l’autre, elle n’a jamais exprimé avec autant de force la nécessité de donner du sens au quotidien et de trouver des raisons d’espérer. Dans cette quête du bien-être, la nourriture joue un rôle essentiel. Car celle-ci est vécue aujourd’hui comme l’aboutissement de tout un processus de production avec des exigences de qualité de plus en plus fortes tout au long de la chaîne alimentaire (« du sol à l’assiette ») et comme le vecteur incontournable d’une bonne santé.

Or, le consommateur est souvent désemparé devant l’incertitude qui plane sur la provenance de ses aliments, sur les circuits de production et de distribution et sur la qualité intrinsèque des produits qui lui sont proposés. Tout semble être fait en effet pour conditionner le bonheur des individus, mesuré par « le moral des Français », à l’obtention de biens de consommation et de services et pour lier la reconnaissance sociale au niveau de cette consommation. Il n’est pas sûr qu’une telle orientation réponde réellement à l’attente des citoyens comme en témoigne l’expression de nombreux courants d’opinion s’opposant au diktat de l’économie sur le devenir de nos sociétés. Parallèlement, on constate un changement de ton au sein des mouvements consuméristes : le « toujours plus » est dorénavant remplacé par le « toujours mieux ». La consommation de biens n’est plus une finalité en soi, mais s’inscrit davantage dans la recherche d’une meilleure qualité de vie. Cette modification d’une co-approche économique et écologique confirme l’émergence d’un nouveau consommateur, plus exigeant et plus citoyen, qui s’inscrit dans une démarche à plus long terme, davantage inspirée par l’exigence d’un développement raisonné, durable et solidaire.

Derrière le contenu plein d’humour de cet ouvrage, s’inscrivent en filigrane deux idées-forces :

1) Qu’est-ce que c’est que la santé, et, en corollaire, quelles stratégies peut-on avoir pour se maintenir en bonne santé ?

2) Quel type d’alimentation peut-on adopter, tenant compte de notre environnement géographique, social et culturel, et comment cette alimentation peut-elle contribuer à nous maintenir en bonne santé ?

La santé : une définition source d’ambiguïté

En raison du vécu unique que chaque individu a de sa santé, en raison également de la connotation très affective et parfois irrationnelle des réactions de chacun face à la maladie, il est bien difficile de dégager une attente univoque des usagers en matière de santé (quel que soit le système de soins, le pays concerné ou la culture de référence). Cette difficulté à aborder les aspirations collectives en matière de santé est encore renforcée par l’ambiguïté liée à la définition même du terme de santé. Celle-ci nous renvoie à une multitude de champs de compétences : médicales, économiques, sociales, politiques, philosophiques, éthiques, religieuses, qui interfèrent les uns avec les autres parfois de façon contradictoire. Elle tient ensuite au fait que les professionnels de santé comme les usagers confondent consciemment ou inconsciemment « la santé » en tant qu’un état particulier d’équilibre individuel et social avec « l’absence de maladie » qui recouvre une notion totalement différente. Parallèlement, le champ politique et social confond volontiers « politique de santé » ou « promotion de la santé », c’est-à-dire la manière de mettre en place les moyens de se maintenir en bonne santé pour une population (c’est la prévention primaire), avec « politique médicale » c’est-à-dire la manière d’organiser le système de production et de distribution de soins pour des individus malades (démarche thérapeutique liée à la responsabilité médicale).

Cette confusion est liée à l’héritage hellénistique de la médecine contemporaine, fondée sur sa filiation à Asclépios (Esculape pour les Latins) dont le culte a été développé à l’époque classique par Hippocrate et Galien. Le mythe fondateur raconte qu’Asclépios avait quatre filles dont Panacée (la guérisseuse universelle) et Hygie (la santé) dont le nom a donné « hygiène ». En développant les « As- clépiéions », établissements de soins où exerçaient des prêtres-médecins qui avaient le monopole de la thérapeutique, les fondateurs du culte d’Asclépios ont délibérément privilégié la suprématie de la fille aînée, Panacée la guérisseuse, au détriment d’Hygie, déesse de la santé, du bonheur et du bien public. La tradition médicale, développée dans la sphère d’influence occidentale, s’est pérennisée sur ce modèle. Or, cette filiation est tout à fait intéressante et significative, puisque, aujourd’hui encore, elle identifie, à tort, la santé à la lutte contre la souffrance et la maladie. Et lorsque les disciples d’Hippocrate, dont nous sommes les héritiers, finissent par contester les méthodes des Asclépiades au nom de la connaissance rationnelle fondée sur l’observation et la déduction, c’est pour mieux préserver le pré carré du savoir et sceller définitivement, au nom de la déma che scientifique, la suprématie de l’acte thérapeutique (c’est-à-dire la tentative « héroïque » de vaincre la maladie et la mort), sur la promotion de la santé en tant que valeur indépendante de la maladie mais donnant du sens à la vie à travers toutes ses composantes.

De nouveaux acteurs de santé ?

Au-delà de ces clarifications nécessaires, une autre question mérite d’être posée : la santé doit-elle rester dans le giron des acteurs traditionnels ou doit-elle être partagée, dans une vision plus globale, par de nouveaux acteurs qui font valoir leur contribution dans le domaine de la santé ?

Ceci est particulièrement vrai pour certaines industries agroalimentaires. En effet, grâce à l’évolution considérable des connaissances et à une innovation technologique en plein essor, les industries agroalimentaires, diététiques et cosmétiques se sont investies ces dernières décennies dans les « aliments santé » et les compléments alimentaires à vocation santé, en proposant aux consommateurs une palette considérable de produits dont beaucoup ont fait la preuve de leur efficacité.

Mais ceci est également vrai pour le consommateur lui-même. Aujourd’hui, celui-ci exprime clairement sa volonté de partager la responsabilité d’un choix de vie à travers la négociation et la recherche d’un équilibre entre professionnels de santé « experts » et malades « citoyens ». Accepter ce partage de responsabilité, c’est admettre que la santé n’est pas uniquement la suppression ou l’absence de maladie mais également une mise en perspective globale et dynamique à la fois de l’individu et de la collectivité dans laquelle il s’insère. Si la finalité de la médecine est le « passage » de la maladie à la guérison, la santé pourrait se définir comme « le révélateur de l’homme dans sa disposition à pleinement exister, en dépit de ce qui le menace, grâce à ce qui le soutient, à travers des limites acceptées ».

Mais le consommateur a le plus souvent bien du mal à s’y retrouver. Influencé par l’efficacité d’une publicité suggestive le renforçant inconsciemment dans son aspiration à exercer son libre arbitre face à sa propre santé, le risque est grand pour lui de se laisser abuser par des produits ne méritant pas un tel label ou d’ignorer, par une mauvaise appréciation des bénéfices allégués, l’utilisation de pro- duits alimentaires réellement efficaces. Par ailleurs, nous voyons émerger aujourd’hui une importante proportion de la population déboussolée par le chômage, l’acculturation, l’absence de perspectives sociales, et chez qui se développent de multiples formes de régression identitaires. La peur de l’autre, le manque de confiance en l’avenir entraînent des attitudes de replis frileux. L’exclusion se trouve ainsi banalisée, acceptée, intégrée dans le champ social quotidien et contribue à alimenter les frustrations. Il est frappant de voir, à travers toutes les dernières enquêtes épidémiologiques, à quel point les problèmes de « malbouffe », associés au développement de l’obésité et des maladies métaboliques sont l’apanage privilégié des populations les plus défavorisées. Or, ce sont ces populations, majoritairement insolvables, qui auraient le plus besoin d’avoir accès à une éducation appropriée parallèlement à une alimentation de qualité. L’enjeu essentiel en matière de santé publique est ainsi de permettre l’accès du plus grand nombre à une alimentation équilibrée, garante d’une bonne santé. Il est donc essentiel que la pro- position d’une alimentation adaptée colle au plus près des modèles culturels et des disponibilités environnementales et matérielles des populations concernées.

L’alimentation, menace ou soutien ?

Les peurs alimentaires ont toujours existé et ont marqué profondément et durablement le subconscient de nos sociétés. Si la situation dans certaines parties du globe reste particulièrement préoccupante, famines, disettes, choléra, « mal des Ardents », intoxications alimentaires ont disparu de nos sociétés occidentales, remplacés par d’autres formes de peurs et de malnutrition : vache folle, épizooties animales transmissibles, pollutions environnementales et alimentaires par les pesticides, la dioxine, les métaux lourds... Cette liste, non exhaustive, a donné naissance à des mesures de prévention des risques de la part des pouvoirs publics permettant de disposer aujourd’hui d’un niveau de sécurité alimentaire très élevé, mais a également généré des comportements individuels et/ou collectifs parfois irrationnels ou inadaptés, voire dangereux. Enfin, tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance de la « malbouffe » à l’origine de bon nombre de maladies cardio-vasculaires, métaboliques (diabète et obésité) et cancéreuses.

A contrario, la relation entre alimentation et santé a trouvé ses lettres de noblesse à la suite des premières grandes enquêtes épidémiologiques menées après guerre (Framingham) et à partir des années soixante-dix, notamment avec la Seven Countries Study (Keys, 1967), chez les Esquimaux du Groënland (Kromann & Bjerregaard, 1980), l’étude MRIFT (1982), l’étude lyonnaise (De Lorgeil, 1994), etc. De nombreuses études cas témoins sont venues renforcer la conviction que les aliments pouvaient avoir un rôle positif pour la santé. L’obligation de l’apport de la preuve, imposée par l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) puis, au niveau euro- péen, par l’Efsa (European Food Safety Authority) dans le cadre des allégations a renforcé la légitimité des produits alimentaires en matière de santé. Enfin, l’élaboration de programmes nationaux tels que le PNNS (Programme national nutrition santé) ou le PNA (Pro- gramme national pour l’alimentation), témoignent de l’importance de la nutrition dans le cadre des politiques de santé publique.

Le « bien-manger », un défi ?

La nature et la qualité des aliments sont déterminantes. Leur richesse en acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3 dont les bénéfices cardio-vasculaires, métaboliques ou neurologiques ne sont plus à démontrer, la présence d’antioxydants et de polyphénols, de fibres, de vitamines et oligo-éléments sont autant de facteurs essentiels garants d’une bonne santé.

Mais la qualité des aliments ne fait pas tout. On aura beau démontrer le bien-fondé du choix de certains aliments, de filières alimentaires ou de modèles de production agricoles, ceux-ci seront rejetés s’ils ne s’intègrent pas culturellement dans les habitudes de la population concernée. Si la démarche pédagogique d’accompagnement n’est pas en phase avec l’attente du consommateur, ou si les exigences nutritionnelles préconisées au motif de l’efficacité heurtent le bon sens, il y a peu de chance que les préconisations nutritionnelles soient adoptées dans le long terme. Or, c’est bien à la fois dans le long terme et dans une démarche collective qu’il faut s’inscrire si l’on veut arriver à modifier profondément et durable- ment des comportements alimentaires préjudiciables à la santé. Les régimes « méditerranéen » ou « crétois » ont pu s’imposer comme modèles parce qu’ils correspondaient à un référentiel culturel pour une partie de la population et que le bassin méditerranéen est chargé d’une symbolique forte portée par des aspirations affectives qui nous concernent tous. Mais ce n’est pas parce qu’il est un modèle possible que ce régime a pour autant été adopté dans la pratique de tous les Français : les « Nordistes » font de la résistance et il est légitime de tenter de leur proposer un modèle alimentaire culturellement adapté.

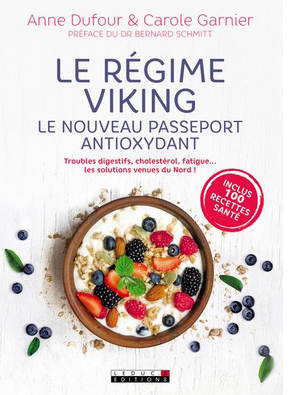

En ce sens, la démarche des auteurs du Régime Viking est intéressante. Car elle fonde le référentiel nutritionnel sur un constat simple : dans les faits, nous appartenons majoritairement à une sphère culturelle élargie, proche du modèle nordique et d’Europe du Nord. Ce rattachement à une telle entité géographique n’est pas neutre. Outre le partage d’une culture commune, élément de confiance et d’adhésion, elle garantit aussi le partage d’un patrimoine végétal, animal et environnemental commun. Alors que les nécessités de l’économie rejoignent les contraintes environnementales, que les circuits courts doivent être privilégiés pour maîtriser le bilan carbone et l’émission des gaz à effet de serre, il est impératif que l’objectif santé s’inscrive lui aussi dans cette perspective. Si le Danemark en a été le précurseur, rapidement rejoint par les autres pays scandinaves, il était légitime de mieux faire connaître ce régime, largement fondé sur des ressources alimentaires communes et sur une bonne dose de bon sens que les auteurs de cet ouvrage nous font partager avec enthousiasme. Alors, bonne lecture et bon appétit !

Docteur Bernard Schmitt

Médecin nutritionniste, Directeur du CERNH

(Centre d’enseignement et de recherche en nutrition humaine)

à Lorient et expert en nutrition à l’Afssa

Si cet extrait vous a intéressé,

vous pouvez en lire plus

en cliquant sur l'icône ci-dessous